令和3年1月〜3月の基本情報技術者試験を受験してきました。結果は…

午前試験は75点、午後試験は74点。合格点の60点を無事クリアできました。

この記事では実際にCBT方式の基本情報技術者試験を受けた感想や合格するためにした勉強法を書いていきます。

そもそも基本情報技術者試験って何?って人は以下の記事からどうぞ

基本情報技術者試験は情報処理技術者試験の1つです。 ITエンジニアの登竜門的な位置付けで、毎回5〜6万が受験する人気の国家資格。受験者の多くはITエンジニアを目指す人やITエンジニアになってから1年〜3年の人です。 ITパスポー[…]

CBT方式で基本情報技術者試験を受けた感想

令和2年度からマークシート形式からCBT方式に移行した基本情報技術者試験。 年2回特定の日に一斉に試験を受ける形式だったのが、年2回 2ヶ月程度の期間の中で希望の試験日時を選んで受験する形式に変わりました。

CBT方式とは試験会場のパソコンでマウスを使って回答する方式です。 パスポートや情報セキュリティマネジメント試験も同じ形式が採用されています。

http://pf.prometric-jp.com/testlist/sg/exam_procedure.html

CBT方式は午前試験・午後試験を別日で受けられて便利

前述の通り CBT方式に移行した基本情報技術者試験では2ヶ月程の試験期間の中で希望日時を指定して申し込みます。

- 午前試験と午後試験を別日で受けてOK

- 先に午後試験から受けてもOK

- 「午前試験を午後」に「午後試験を午前」に受けてOK

- 申込後の受験日時の変更もOK

と自由度が高いのが魅力的。

2日に分けて受けられるから勉強も受験もしやすいです。Twitterでも別日で受験している人が多い印象があります。

ちなみに僕は2回試験会場にいくのが面倒だったので、2月27日の9時15分からの午前試験、同日13時45分からの午後試験を申し込みました。

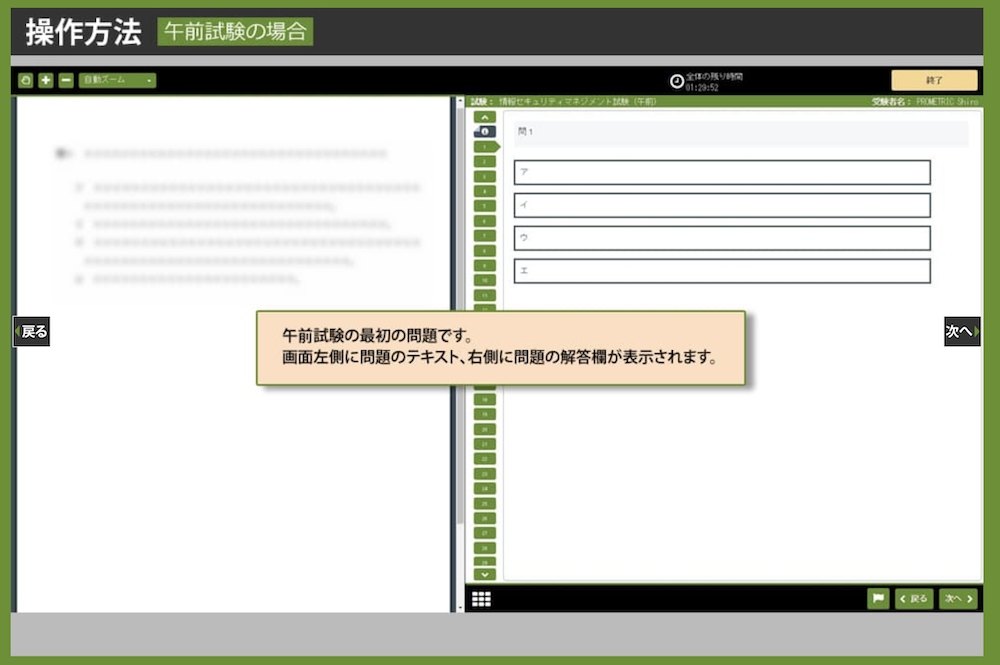

CBT方式の午前試験は回答しやすい

CBT方式の午前試験は上記のような画面構成です。 パソコン画面の左側に問題文、右側が4択の回答ボタンが配置されており、ただ選択肢をクリックしていくだけ。 フラグ機能があり、 回答に自信がない問題にフラグを立てておけば最後にそれだけ見返すこともできます。

紙とシャーペンが用意されてるのでメモもできます(試験後にすべて回収されます)。 マークシートのように回答がズレる危険性も無く快適、試験時間120分のうち90分ほどで試験を終えれました。

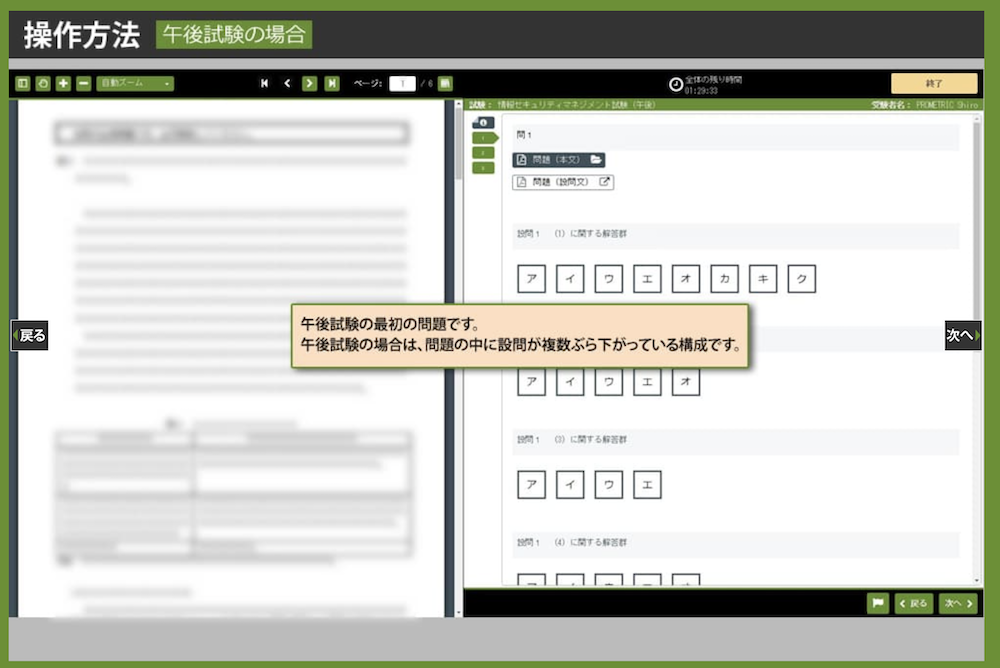

CBT方式の午後試験は煩わしさ全開

次に午後試験は上記のような画面構成です。 午前試験と特に変わりないと感じるかもしれませんが、これがとても解きづらかった…

なぜなら午後試験は長文問題で回答の選択肢も多く、問題が全て画面に収まりきらないからです。スクロールしていかないと全体を把握できません。プログラムやアルゴリズムの問題では流れ図などの図も多く、問題文と交互に見て理解していきたいのになかなか時間がかかります。また右側の選択肢ボタンだけではどれがどういう回答内容なのかが書かれていないため左側の選択肢の内容と見比べて回答していく必要があります。

午後試験はただでさえ時間がかかります。それにプラスしてこの問題の解きづらさですから正直かなりツラかったです。画面操作だけで結構時間をとられたと思います。見直しする時間はなく試験時間120分をギリギリまで使いました。

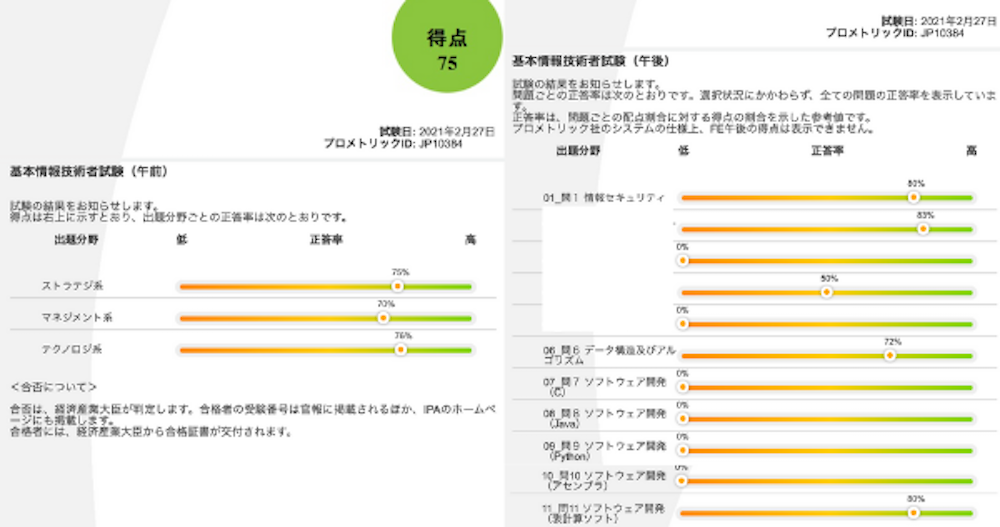

CBT方式は試験結果がすぐに分かるのが最高

午後のつらさにはうんざりでしたが、CBT形式自体はとても好きです。 なぜなら結果がすぐにわかるから、 試験終了後に自動で採点され、登録したメールアドレスにスコアレポートが届きます。

午後試験がかなり自信なかったのでスコアレポート開くのドキドキしました。

左が午前試験の得点、右が午後試験の正答率です。午後試験は試験直後のレポートでは得点は分かりません。1ヶ月後くらいに届くハガキで得点がわかります。

正式な合否発表は1ヶ月程度先になりますが、公式で点数・正答率をすぐ出してくれるのはとてもうれしいですよね。

難易度的にはIパスとSGよりも難しい

受験してみて感じた難易度としては同じCBT方式のITパスポートや情報セキュリティマネジメント試験よりは難しいと思いました。

午前試験については正直ITパスポートとそこまで変わらないという印象です。むしろ過去問からの流用が多い基本情報技術者試験の方が対策としてはしやすいでしょう。

何が難しいってやっぱり午後試験のアルゴリズムとプログラムの問題。正直この2つは苦戦しました。過去問をたくさんやって臨みましたが、本番は理解するのに時間がかかるし、加えて前述のCBT方式特有の解きにくさもあるので、結構焦りました。時間との戦いになってくると思います。ちなみにプログラムは表計算を選択しました。

難易度といえばCBT方式になってから合格率がとても高くなっていることから、難易度が下がっているという話もありますが、僕としては簡単になったとは思いませんでした。

基本情報技術者試験に独学で合格した勉強法

ここからは合格するためにした僕がした勉強方法をご紹介します。 完全独学です。試験本番1ヶ月前から勉強を始め土日をメインに1日2時間程度。合計で60時間ほど勉強しました。

参考書は1冊でOK.読むのに時間をかけすぎない

僕が使用したのは↓の参考書です。イラストが多く初心者の方でも理解しやすいのが特徴でおすすめです。

別に参考書は何でも良いと思いますが、 試験の試験範囲の全体のイメージがつかめるので参考書は1冊持っておくと便利です。

参考書は基本的に1冊買えば十分。1冊をしっかりと読みましょう。

ちなみに注意点として初心者の方だとはじめに参考書を全部覚えてから過去問をやろうとしてしまうかもしれませんが、この方法はオススメできません。参考書を全部覚えられる日は訪れないからです。

はじめにざっくり参考書を一通り目を通して、出題問題の雰囲気がわかったら、その後は過去問をやりましょう。問題を解いてわからなかったは解説読んで理解するが一番効率的な勉強法かなと思います。

最初は半分も取れないかも知れませんが、みんな同じです。繰り返し解けば点数は上がります。過去問をと教えて覚えて行った方が効率的です。

過去問を午前問題10年分、午後問題5年分

ざっくり参考書に目を通した後はひたすら過去問をやりました。

午前試験は過去問からの流用が多く過去問対策が非常に重要になります。

反対に午後問題は過去問からの流用は基本的にありません。そのため午後試験の過去問はやらなくてもOKという意見もみますが、 絶対にやった方がいいです。似たような問題はでるし、問題の形式的には変わらないからです。時間配分も大切になってくるので本番を意識して過去問を解いておくことに損はありません。

勉強はほぼ過去問のみで、午前試験は10年分、午後試験は過去5年分の問題をやりました。 利用したサイトはおなじみの過去問道場です。

YouTubeで解説動画を見る

YouTubeなどの動画サイトには基本情報技術者しけんの解説動画があります。本を読んでも理解できないことが動画だとすんなり理解できることも多いので、スキマ時間によく見ていました。

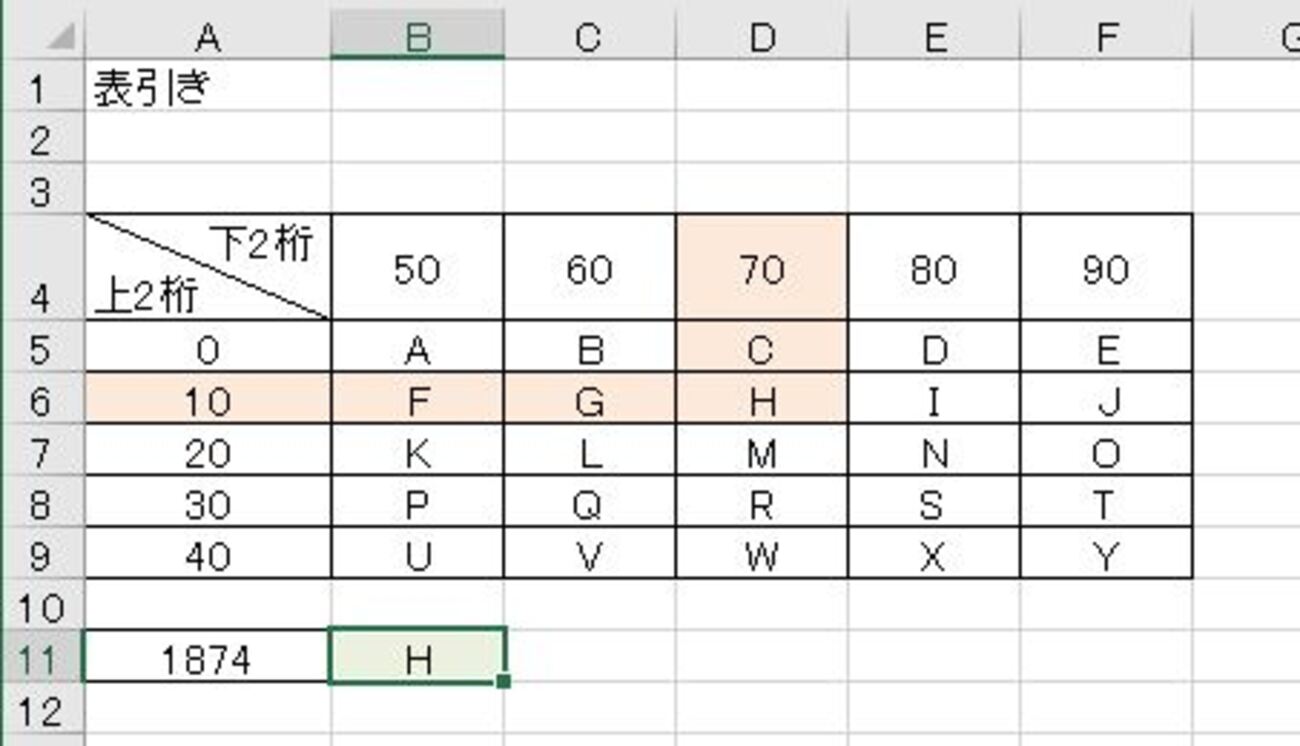

また僕の場合、表計算を理解するのにExcelの解説動画も数本見ました。表計算には「垂直照合」とか「水平照合」とか独自の関数が出てくるのですが、これがどういう動きをするのかがなかなか理解できませんでした。なので「垂直照合」はエクセルでいう「VLOOKUP」、「水平照合」は「HLOOKUP」と紐づけるようにしてどういう関数なのかをYouTubeで勉強しました。

表計算の関数とエクセル関数の紐付けは以下のサイトが便利です。

基本情報技術者試験の午後試験には、選択問題として表計算が出題されます。問題冊子の最後に表計算ソフトの仕様が掲載されていま…

まとめ

基本情報技術者試験はITエンジニアの登竜門的な位置付けで、毎回5〜6万が受験する人気の国家資格です。

ITエンジニアを目指す人やITエンジニアになってから1年〜3年の人が多く受験しています。CBT方式になったことで受験がしやすくなりました。

取得すれば技術者としての基礎的な知識を有している証明となり学生や20代の就職や転職なら評価されることも少なくありません。

興味がある方はぜひ受験してみてはいかがでしょうか。